|

Alemannisches

Dialekthandbuch vom Kaiserstuhl und seiner Umgebung

s Olga - diskriminierter als

d

Olga?

Zum Artikel bei Mädchen- und Frauennamen

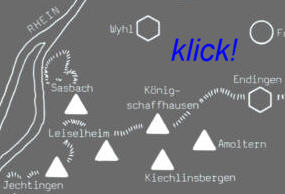

Die

Karte zeigt

die Ortschaften, in denen die Mädchen- und Frauennamen

traditionell sächlichen Artikel haben, ‘die Olga‘

heißt dort also s Olgaa.

Das

Verbreitungsfeld des sächlichen Frauennamens konzentriert sich

im Breisgau nahe des Rheins; das Hauptverbreitungsfeld muß aber

im Elsaß liegen, dort sagen die Leute s Süsann (Susanne), s Ivedd (Yvette), s

Ghádrin (Catherine) usw. Eine ältere, aus der

Mode gekommende Form für ‘Katherina‘ ist s

Ghádel (siehe oben zitiertes Lied). Im

Badischen sagt man eher s Gháder, doch auch

hier gilt diese Namensform als altmodisch - wie alle Namen, die

es in der “Hochsprache“ nicht in gleicher Form gibt.

Für

die alemannische Großstadt Basel bezeugt Rudolf Suter die

"freilich

stark im Rückgang begriffene Gewohnheit, die Namen kleiner

Mädchen auch ohne Verkleinerungssilbe sächlich zu

verwenden: ‘s Dòòredee‘ (Dorothea), ‘s

Maaryy‘ (Marie), ‘s Maariann‘ (Marianne) usw.

Im Sprachgebrauch des intimeren Familien- und Freundeskreises

können dann auch Namen von erwachsenen oder gar bejahrten

Frauen dieses sächliche Geschlecht beibehalten, zum Ausdruck

besonderer Affektion: 'S Maaryy goot au schò gegen achzig.'

"1

Den

sächlichen Artikel s bei Mädchen- und Frauennamen

scheint es auch sonst hie und da im alemannischen Sprachraum zu

geben, man hat es mir aus der Müllheimer Gegend, vom Hochrhein (Grenzach) und aus der Schweiz2 berichtet, dort zum Teil

als ds.

Spuren

einer sächlichen grammatischen Auffassung des Frauennamens oder

der Frau finden sich in der Kaiserstuhlgegend auch in

Ortschaften, wo der Frauenname im allgemeinen noch (oder wieder?)

weiblich ist:

*

In Endingen, Malterdingen, Wasenweiler, Schelingen und

Wyhl sagt man häufig oder immer si (sein)

statt ihrá: d Mariaa isch in dr Arnaa si

Doochder. Dieses si kommt auch in

Buchheim, Bötzingen, Neuershausen, Merdingen, seltener in

Nimburg und veraltet in Umkirch vor; als mehr oder weniger

häufiger “Ausrutscher“ wohl auch noch in weiteren

Ortschaften. In Gottenheim ist belegt: in dr Godi sinem

Vader (dem Vater der Patin).

*

Obwohl in Endingen und in Wyhl der Mädchen- und

Frauenname weiblich ist, sagt man zum Beispiel áás

hed nid wellá mid, das heißt, “es“

wollte nicht mit, gemeint ist also etwa d Friidaa oder die Frau von dem und dem.

*

Hie und da gibt es offenbar auch in d-Ortschaften

Frauennamen mit s. In Malterdingen bezeugten

meine beiden Gewährsfrauen die Namen s Doorli, s

Draudel (beide Namen fangen mit D an). In Umkirch

erinnerte ein Gewährsmann sich an s Doorli, s Roosili (beide Namen sind in der Verkleinerungsform); ähnlich in

Neuershausen, dort nannten mir die Gewährsmänner s

Reesli, s Annili. Diese Namen trugen ältere Frauen

am Ort (und nicht etwa nur Mädchen).

*

In etlichen Ortschaften, wo der Frauenname normalerweise

weiblich ist, zum Beispiel in Endingen, Malterdingen,

Eichstetten, Bötzingen, Waltershofen und Merdingen, heißt

es s Ärnaas Gaardá (Ernas Garten). Das

sagt man in Buchheim und Neuershausen zwar nicht, doch ist

dort (wie auch in den anderen genannten Ortschaften) s

Muáders Bedd (Mutters Bett) oder s

Grooßilis Zimmer (Großmutters Zimmer) ein

alltäglicher Ausdruck (gewesen). Dieses s stimmt

mit dem männlichen und sächlichen Artikel im wessen-Fall

überein (s Vaders Schdrimbf;

seltener: s Máidlis Schuá); eine

solche Konstruktion ist auch im Hochdeutschen möglich

(‘des Vaters Strümpfe‘, ‘des Mädchens

Schuhe‘).

Der

sächliche Artikel bei Frauennamen ist auch in seinem

geschlossenen Verbreitungsgebiet im Westen durch das Hochdeutsche

bedrängt; etwa in Breisach ist er beinahe schon verdrängt -

dort sagen meist nur noch ältere Leute (und meist nur noch zu

älteren Frauen) s Ärnaa, s Leen, s Sofii usw.

Auch in einigen anderen Ortschaften ist die Neigung, zum

weiblichen Artikel überzugehen, bemerkbar. Und zwar besonders

bei den Namen jüngerer Mädchen, zumal wenn die Namen nicht

alemannisiert sind oder gar nicht traditionell sind. Das müßte

nicht so sein: die Eltern könnten ebensogut s Nadiin sagen

wie d Nadiin, ebensogut s Fanessaa

wie d Vanessaa, ebensogut s Ghärschdiin wie d Ghärschdiin.

Als

Ursache der Verdrängung kommt, wie bei so vielen anderen

Eigenheiten des Alemannischen, die Macht des hochdeutschen

Spracheinflusses in Frage, die Macht ständiger hochdeutscher

Berieselung. Aber auch das Empfinden der Betroffenen selber

spielt eine Rolle: Wenn Frauen in eine der s-Ortschaften

zuziehen, dann stellt sich die Frage, wie sollen die

Ortsansässigen sie nennen. Wird der einheimische Held sich

getrauen, seine zugezogene Braut s Brigidd statt d

Brigidde zu heißen? Und wird sie es akzeptieren?

Steine des Anstoßes

Es

gibt Frauen und Männer, die den sächlichen Artikel bei

Mädchen- und Frauennamen für unzeitgemäß, für ein Zeichen

einer Minderberechtigung der Frau halten. Ein ähnliches Problem

gibt es im Hochdeutschen. Gerade in fortschrittlichen Kreisen

sehen viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller es kritisch,

daß das Männliche im Hochdeutschen eine Art grammatisches

Leitgeschlecht ist

Wenn

nicht ausdrücklich von Frauen die Rede sein soll, wird im

Hochdeutschen normalerweise die männliche Wortform genommen:

‘Lehrergewerkschaft‘, ‘Studentenwerk‘,

‘Arbeiterwohlfahrt‘, und dies, obwohl auch Lehrerinnen,

Studentinnen oder Arbeiterinnen Mitglieder, Mitarbeiterinnen oder

Ansprechpartnerinnen dieser Organisationen sind. Mehr noch: Wenn

Frauen von Frauen oder von einer gemischten Gesellschaft

sprechen, sagen gewöhnlich auch sie an entsprechender Stelle

‘man‘, ‘jedermann‘, ‘jemand‘,

‘niemand‘ und “macht mal einer das Fenster

auf?“.

In

fortschrittlichen Kreisen dagegen ist man/frau zum Teil

dazu übergegangen, beide Geschlechter aufzuführen, wie ich es

hier und im nächsten Satz nachmache.

Bei

manchen hochdeutschen SchriftstellerInnen ist das

Männliche von vorneherein negativ belegt: Eine Frau fragte mich

zum Beispiel in einer (damals noch geteilten) norddeutschen

Großstadt einmal: “Warum heißt es denn ‘die Bombe‘?

Das müßte doch ‘der Bombe‘ heißen!“ (das

Thema war ‘die Atombombe‘). So liegt das Problem im

Hochdeutschen.

Die grammatischen Geschlechter im

Kaiserstühlerischen

Im

Alemannischen liegen die Dinge etwas anders. Zwar sagen die

Kaiserstühler auch Lährer, Schdüdándá, Arbáider, selbst wenn Lährerná, Schdüdándinná,

Arbáiderná dabei sind. Aber das Leitgeschlecht ist im

Alemannischen bei unbestimmten Wörtern und Fürwörtern oft

sächlich:

*

Wir sagen á mánks (mancher, manche), á

Granks (ein Kranker, eine Kranke), á

Jungs (eine junge Person), á Frámds

(ein Fremder, eine Fremde), gháins vu báidá (keine, keiner von beiden) usw. usf.

*

Gute Dialektsprecher sagen zwar zwee Mánner

oder zwoo Fraüá, wenn aber ein

Mann und eine Frau gemeint sind, sagen sie keineswegs das

männliche zwee, sondern das sächliche zwái.

*

Das hochdeutsche 'man' geht sprachgeschichtlich

tatsächlich auf das althochdeutsche Wort für

‘Mann‘ zurück, so auch die Wörter

‘jemand‘, ‘jedermann‘,

‘niemand‘. Der Ursprung des alemannischen mr

(man) und niámá (niemand) ist gleichwohl das

althochdeutsche (altalemannische) Wort für ‘Mann‘

oder eine Wortverbindung mit ‘Mann‘. Aber wie die

weitere Entwicklung dieser Wörter beweist, legten die

Alemannen keinen Wert auf die gedankliche Verbindung mit

‘Mann‘; sie ist in den heutigen Wörtern fast nicht

mehr sichtbar. Unser mr (man) ist im

Gleichklang mit mr (wir); niámá kommt auch in der Form niámes oder niámed

vor. Unser Wort für ‘jemand‘, eber, hat gar keine Wurzel in ‘Mann‘, es geht auf das

mittelhochdeutsche (mittelzeitalemannische) 'etwer' zurück,

hat also Ähnlichkeit mit ‘irgendwer‘.

Neben

dem männlichen gibt es im Alemannischen also auch ein

sächliches, besser gesagt ein neutrales oder unbestimmtes

grammatisches Leitgeschlecht. Das sächliche Geschlecht ist im

Kaiserstühler Alemannischen keineswegs nebensächlich und so

sind auch die Frauennamen keineswegs mit einem nebensächlichen

Geschlecht bedacht.

Das

Alemannische bräuchte den Vorwurf der Vorherrschaft des

Männlichen in der Sprache weniger zu fürchten als das

Hochdeutsche. Doch sind gegenüber einer ideologischen Wertung

der grammatischen Geschlechter sowieso grundsätzliche Zweifel

angebracht:

*

Zahlreiche Wörter haben im Lauf der Jahrhunderte ihr

Geschlecht geändert: Im Mittelalter hieß es zum Beispiel

‘der bluome‘, heute d Bluám (die

Blume). Dr Schnágg scheint im ganzen Breisgau

männlich zu sein, aber wenige rheinnahe Orte haben d

Schnágg (vgl. Karte 31, S. 358). Beim Iil (bei der Eule) sind die Verhältnisse gemischt; man

trifft ihn auch als d Iilá an (vgl.

§56, S. 476). Auch beim Áágerschd (Elster)

ist die alemannische Sprachgemeinschaft gespalten (vgl. Karte

1, S. 8), ungefähr die Hälfte der Ortschaften sagt d

Áágerschdá. Es ist m.E. auch keine

Gesetzmäßigkeit unter dieser Vielfalt erkennbar.

*

Natürlich stimmen auch in den einzelnen indogermanischen

Sprachen die grammatischen Geschlechter nicht überein, sehr

zum Leidwesen zahlloser Oberschüler zwischen Ural und

Atlantik, ja noch darüber hinaus. So ist ‘der

Mond‘ zum Beispiel im Französischen weiblich, ‘die

Katze‘ dagegen männlich. Und warum liebt der moderne

Mensch das Englische so? Sicher auch, weil im Englischen die

meisten Wörter sächlich sind; Schülerinnen und Schüler

brauchen auf das Auswendiglernen der Artikel keine Mühe zu

verwenden; das männliche und weibliche grammatische

Geschlecht spielt im Englischen nur noch im Zusammenhang mit

menschlichen Personen eine Rolle.

*

Wenn aus dem grammatischen Geschlecht des Frauennamens

auf eine Diskriminierung oder Nicht-Diskriminierung der Frau

geschlossen werden könnte, müßte sie sich ja in

verschiedenen Gesellschaften nachweisen lassen:

-

Zum Beispiel in islamischen Gesellschaften herrscht, aus

westlichem Blickwinkel gesehen, eine starke

Unterdrückung der Frau. Sie müßte sich dann auch in

der Sprache nachweisen lassen. Um es vorwegzunehmen: die

meisten Sprachen sind in den Grundzügen viel älter als

der Islam. Das Türkische etwa kennt gar kein

grammatisches Geschlecht, zum Beispiel

‘arkadas‘ heißt ‘Freund‘ und

zugleich auch ‘Freundin‘. Wenn Sie unbedingt

wissen wollen, ob ‘arkadas‘ eine Frau oder ein

Mann ist, müssen Sie umständlich nachfragen. Auch sonst

wird nicht leichtfertig verraten, ob ein Mann oder eine

Frau im Spiel ist: Zum Beispiel ‘sie ist da‘

heißt das gleiche wie ‘er ist da‘ oder

‘es ist da‘: ‘buradadir‘.

-

Wenn der sächliche Artikel beim Frauennamen zum Nachteil

der Frau wäre, müßte sich dies in den betreffenden

Ortschaften ja nachweisen lassen. So müßte es d

Maarii in Eichstetten (d-Ort) besser haben als s

Maarii im benachbarten Bahlingen (s-Ort).

In

Ihringen nennt man Frauen im mittleren Alter und älter meist

noch s ... . Mädchen und jüngere Frauen werden

oft schon als d ... bezeichnet. Die Tochter wird

von ihrem Mann, ihren Bekannten und von ihrem Chef schon d

Sasgjaa genannt; die Mutter nennen alle noch s

Efeliin. Ob es der Saskia wohl besser geht als im Eef? Wir können Wohlergehen nicht objektiv messen, wir müssen

nach äußeren Erscheinungen gehen:

Nach

ihrer Scheidung zieht d Sasgjaa mit drei Kindern am

Hals wieder zu ihren Eltern, zum Efeliin und

zum Sebb. Ihr Ex-Mann zieht nach Freiburg zu

dr Schagliin (Jaqueline). So weit, so schlecht.

Die endgültige Antwort auf die Frage, wer das bessere Lebenslos

gezogen hat, s Efeliin oder d Sasgjaa,

müssen wir schuldig bleiben.

Die

Annahme, daß der sächliche Artikel bei Frauennamen ein

diskriminierender Zug im Alemannischen sei, ist wohl nicht

haltbar.

Auch

im elsässischen und im rheinnahen Kaiserstühler Alemannisch war

der Artikel bei Frauennamen im Mittelalter noch weiblich. Der

sprachliche Brauch, das Mädchen (s Máidli)

‘es‘ (áás, s) zu nennen, wird

sich später auch auf den Vornamen ausgeweitet und ins

Erwachsenenalter hinübergerettet haben, sodaß jetzt auch eine

Erwachsene s Eefli, s Olgaa usw. heißt.

Der

sächliche Frauenname wird in den betreffenden Ortschaften

verwendet, wenn seitens des Dialektsprechers oder der

Dialektsprecherin Vertrautheit oder die Bereitschaft zu

Vertrautheit besteht. Wer es als einheimische oder zugezogene

Frau nicht schätzt, s ... geheißen zu werden,

kann es sich natürlich verbieten, wie man sich auch verbieten

kann, geduzt zu werden ...

1 Rudolf Suter, Unser Baseldeutsch, Basel 1989

2 Beispiele aus der Schweizer

Dialektliteratur:

aus: (Hg.: Christian Schmid-Cadalbert u. Barbara

Traber), gredt u gschribe, Eine Anthologie neuer

Mundartliteratur der deutschen Schweiz, Aarau 1987:

- “Anneli hets

ghäisse, Anneli. ... Wenns guet gangen isch, het s

Anneli e Stund in der Wuche frei gha.“ (Helene

Bossert, Basel-Land)

- “Mängisch han i mi gfrogt, wieso dr Liebgott

mi vorgseh het für dr Otti i sir letschte Zit z begleite.

Wieso het Är s Sofi vor ihm lo schtärbe?“

(Wie in den betreffenden Kaiserstühler Ortschaften

hat im folgenden und unten im letzten Beispiel auch der

Rufname eines weiblichen Haustiers sächlichen Artikel:

- “Und s Miggi schloft und

schloft. Wenn äs einisch nümme do isch, wott

i kei nüii Chatz meh.“) (Ernst Burren, Solothurn)

- "Ja, es het g‘angschtet, ds

Luggi vo Wysseflueh, und de albe wieder mit sech gschumpfe, wil es wien es dumms Babi

tüegi.

Schliesslech syg es doch vor zäche Jahr

muetterseelenallei ga Amerika gfloge, für dert sy

Tochter Trixli und däm sy

Familie z‘bsueche ..." (“Ja, es hatte Angst,

das Luggi von Wyssefluh, und hat drum mit sich geschumpfen,

weil es sich wie ein Baby benimmt (“tüegi“ =

‘tue‘, vgl. ADH Seite 118). Schließlich ist es

doch (so sagt es zu sich selbst) vor zehn Jahren

mutterseelenallein nach Amerika geflogen, um dort seine

Tochter Trixli und dem seine Familie zu besuchen ...“) (Susy

Langhans-Maync, Bern)

aus: Adolf Winiger, Verzell de Chind Cschichtli, Muttenz

1980:

-

“Au s Monika, es Drittklassmeitli, hed gwösst, dass mer zum Wasser uus muess wenns blitzt.“

("Wenn s Liseli geschter scho kalberet

hätt ..." (“Wenn das Liseli gestern schon gekalbt

hätte ...“)) (Adolf Winiger, Luzern)

|